目次

リテンションとは

現代は、人材獲得競争の時代です。転職の増加もそれを後押しし、有能な高業績をあげる人材や将来の中核人材の争奪戦が展開されているのです。これを逆の面からみると、現代は高業績人材がいつでも他社に流出する可能性がある時代ということになります。中国など経済が急速に発展している国々では、わが国以上にこの傾向が顕著です。組織における人のマネジメント、つまり人事管理の観点から、こうした状況を見た場合のキーワードが定着やリテンションです。

リテンションとは、一般に「保持」「保留」「継続」「引き留め」などを意味します。マーケティングでは顧客を維持するという意味で使われますが、人事管理では、社員を企業内に確保する(引き留める)ことを意味します。そして、1年後や3年後などに企業に留まっている社員の割合などで測ります。このように、リテンションは人を雇用している組織を主体とし、組織が行う具体的なマネジメントに関係します。

リテンションの結果として、対象社員の勤続年数の長期化につながります。近年多くの企業で、定着率の高さが人事管理がうまくいっているかどうかの指標として注目されるようになってきました。また、いくつかの企業では営業目標の達成などと並び、部下の定着率が管理職の重要な評価の対象となっています。さらに、大学生などの就職活動においても、退職率の高い業種や企業が敬遠される傾向が強まり、優秀な人材を採用したい場合、リテンションが重要になってきました。そして、高業績をあげる社員のリテンションに失敗した場合、すなわち彼らが退職した場合、短期的には、別の社員の採用・配置転換や教育訓練、生産性の低下などのコストを増大させます。長期的にも、彼らが持っている知識、スキルやノウハウ、例えば営業職では、顧客との人間関係をつくるスキルなどが失われるのです。

リテンション・マネジメントとは

人事管理としてリテンションをとらえる場合、特にリテンション・マネジメントといいます。これは、高業績者を中心とする社員が、できるだけ長く組織にとどまってその能力を発揮することができるようにするための具体的なマネジメントを意味します。

リテンション・マネジメントには、間接性という特徴があります。リテンション・マネジメントという他と独立した施策がある訳ではなく、人事管理に関する多くの施策を行うことを通して、社員の定着という目的の達成を図ります。もともと人事管理に関する施策にはそれぞれ固有の目的があります。研修など教育訓練の目的は社員の能力の開発であり、福利厚生の目的は社員の福祉の向上と考えられます。リテンション・マネジメントは、それら施策によるそれぞれの目的の実現を通して、社員が自社に魅力を感じ、結果的に社員の退職を防止すること、すなわち定着という目的の達成を図るのです。

リテンションの対象

企業がリテンションの対象とすべきなのは、社員すべてでしょうか、それともある特定の社員でしょうか。社員の退職が企業に及ぼす影響の大きさは、誰が去り誰が残るかにかかっているからです。もちろん、高い業績をあげる社員がその対象であることに異論はないでしょう。また、入社後の配属や研修などの計画を考えれば、確実に入社してもらいたい、入社前の内定者も重要な対象となります。その他にも、業績は必ずしも高くないが、部署内のコミュニケーションの中心となり、雰囲気を和らげる、皆をやる気にさせるような社員も対象となり得ます。

ところでそもそも、高業績者だけに絞ったリテンション・マネジメントは可能なのでしょうか。その点に関して、シャンパンタワーモデルとレーザービームモデルという2つのモデルが考えられます(図参照)。シャンパンタワーモデルのシャンパンタワーとは、シャンパン・グラスをタワーのように積み上げていき、頂上からシャンパンを注ぐという結婚式などで使われる演出です。仮に、業績上位の層(タワーの上のグラス)を対象とするリテンション・マネジメントを実施しても、最終的には、全社員(全てのグラス)を対象とせざるを得ない(シャンパンが注がれる)ことになります。それに対し、レーザービームモデルは、レーザービームのように高業績者だけに集中したリテンション・マネジメントが可能であることを示しています。社員にかかるコストの観点からいうと、レーザービームモデルが望ましいと考えられます。しかし、ほとんどの人事管理が全社員を対象としているという現状から考えると、シャンパンタワーモデルが多くの企業でのリテンション・マネジメントの実態ではないかと考えられます。

図 シャンパンタワーモデルとレーザービームモデル

リテンションに結びつく具体的な人事管理の例

1.現実的職務予告

採用に関する人事管理の一つで、入社希望者に対しその企業に採用された後、どのように働くかについて、明確に、詳細まで伝えることです。これによって、仮に入社前に企業や入社後の仕事について、非現実的に高い期待を持っていたとしてもそれを抑え、入社後の幻滅体験を抑制するとされています。そのため、ワクチン効果という場合もあります。この考え方によると、入社後多くの社員が仕事上体験するようなことについては、マイナスに受け取られがちなものでも包み隠さず開示することが必要です。それによって、実際体験した場合でも、事前にある程度予想されているため、企業への信頼感が損なわれることは少ないでしょう。実際、電話交換手募集の映像を、良いことばかり並べているものからより現実的なものに変えることで、退職率が低下したなどの成果が報告されています。

2.雇用の保障

社員をリストラせず、組織での定年まで(または長期)の雇用を保障することで、長年、わが国の経営の特徴といわれました。経営トップが全社員に向けて宣言し、実際に守り続けることが重要です。これは、アメリカ、イギリス、中国、ノルウェーなど多くの国々の社員を対象とした調査でも、リテンションに有効であることが示されています。雇用保障によって、社員は不意に解雇される心配がなく、安心して生活ができます。また、企業の教育訓練を活用することで、能力の開発およびキャリアの発達が可能となります。これらの長所が社員に評価されて、定着につながると考えられます。

3.賃金の高さ

賃金など企業が社員に支給する報酬の管理とリテンションとの関係が多く検討されてきました。その結果、賃金が高いことは社員の退職率の低さや勤続年数の長期化に寄与する、つまり、リテンション・マネジメントとして有効であることが実証されてきました。しかし、春闘などにより社員の賃金が一律にアップする時代は終わりを告げました。また、個人の成果を重視する成果主義が広がり、賃金を一律に高くすることで、多くの社員が満足するような高い賃金を支給することは困難になってきました。それらは、経済の動向や組合との交渉など、コントロール不可能な条件に左右されるからです。リテンション・マネジメントとしては、賃金の額という量的側面ではなく、賃金などをどのように配分するかという質的側面の方が重要になります。具体的には、勤続年数を重視するか、業績を重視するかなどですが、現在までのところ、どのやり方がリテンションに有効かという統一的な結果はみられていません。

4.福利厚生

社員の福祉の向上を目的に、社員とその家族のために(賃金以外で)組織が提供するものを指します。福利厚生には、リテンションを促進する効果が指摘されてきました。例えば、企業独自の年金や持ち家補助などに典型的にみられるように、質の高い福利厚生は、転職した場合他の企業では得られないため、社員に退職を思いとどまらせる効果をもつと考えられるからです。実際、外国でも、職場のストレス、人間関係やプライベートな悩みなど仕事に影響を与える課題についてのカウンセリングを行う制度、セクハラ防止施策や退職者用のファンドの導入などがリテンションを高めていました。

以上は、社員の雇用、報酬、福利厚生など様々な人事管理の領域に属しており、リテンション・マネジメントは、人事管理全体で総合的に検討する必要が示されたといえます。

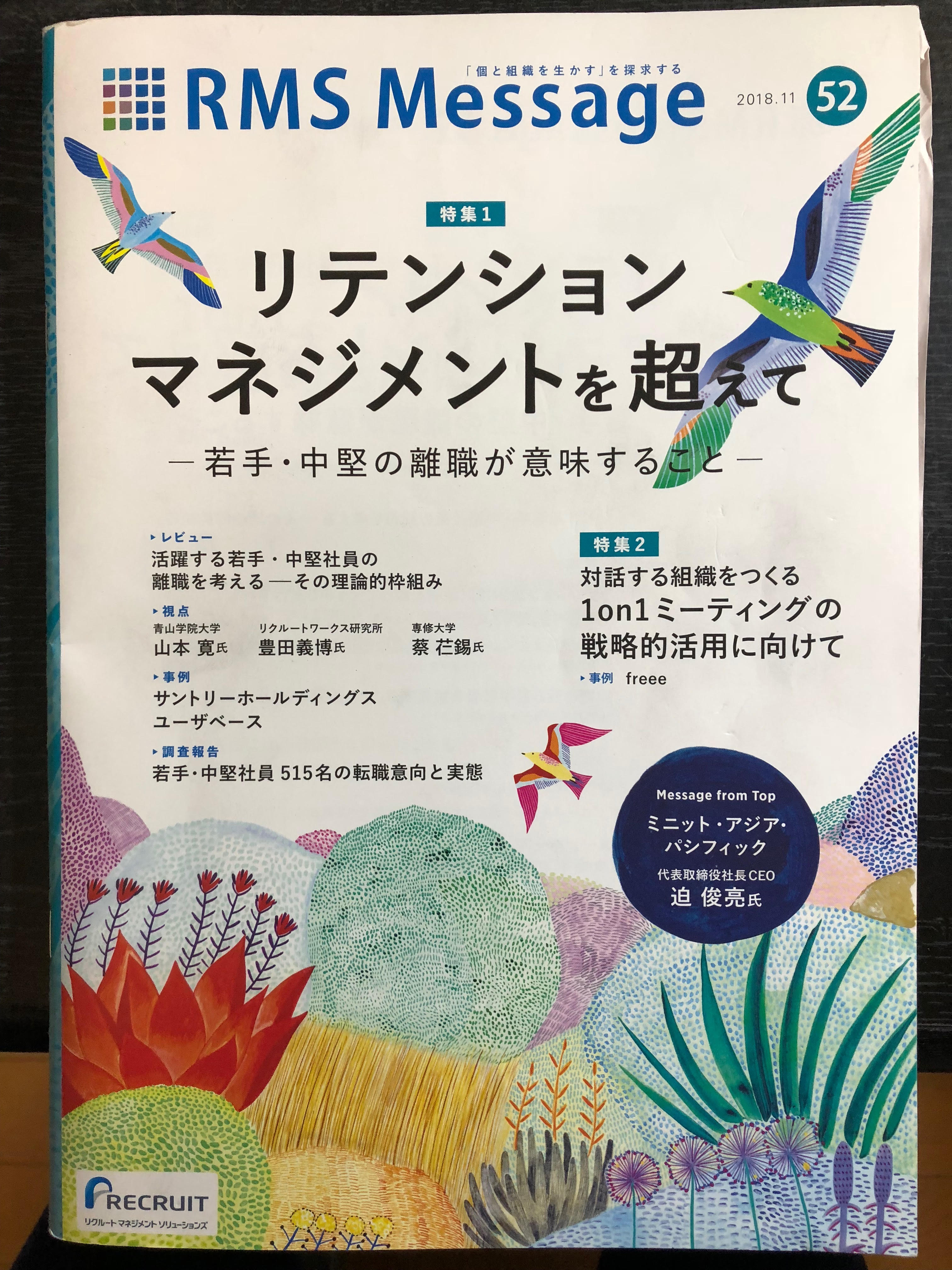

リテンション・マネジメントに関する著書

『人材定着のマネジメント-経営組織のリテンション研究』 中央経済社

『人材定着のマネジメント-経営組織のリテンション研究』中央経済社

『人材定着のマネジメント-経営組織のリテンション研究』中央経済社

少子高齢化が進行しているわが国では、近年人手不足の傾向が顕著にみられます。他方、転職の一般化に伴い、現代は人材獲得競争の時代を迎えています。有能な高業績を挙げる人材、将来のコア人材の争奪戦が展開されているのです。

つまり、現代は高業績人材がいつでも他社に流出する可能性がある時代なのです。新規学校卒業者の採用が大手企業よりも困難な中堅、中小企業では特に問題といえるでしょう。

さらに、中国など経済が急速に発展している国々では、わが国以上にこの傾向が顕著になっています。以上の状況から、優秀な人材にいかに長く自社にとどまって能力を発揮してもらうかという定着(リテンション)は、多くの国々の多くの組織にとって重要な問題なのです。

本書では、社員のリテンションがうまくいくための人的資源管理であるリテンション・マネジメントを検討しました。部分的ですが、分析結果を示すと以下のようになります。

第1に、評価・昇進の適切な実施や雇用の保障など、社員の組織や仕事に対するコミットメントを高めるような施策がリテンションを促進していました。さらに、人的資源管理は社員のキャリア発達、特に昇進の可能性を高めることでよりリテンションを促進することが明らかにされました。

加えて、以上の関係は社員の職務業績の高低に関わらずみられ、高業績者だけに限定したリテンション・マネジメントの実施は困難であることがわかりました。

第2に、これまであまり検討されてこなかった、ワークライフバランスを向上させるような施策や非正規社員を重視するような施策が、正社員のリテンションを促進することが明らかになりました。

第3に、多くの職場で仕事の基幹的な役割を占めるようになってきた非正規社員のリテンションについて検討しました。その結果、社員をできるだけ公平に処遇しようとする施策や職場内のコミュニケーションを促進させる施策がリテンションに寄与しており、正社員とは異なるマネジメントの必要性が示されました。

第4に、退職(予定)者の個々の状況にできるだけ配慮した管理、つまり、退職後の生活についての配慮、十分なコミュニケーション、進路相談・援助等を行っているかがリテンションに強く寄与していました。退職するかどうかの最後の判断、いわば「最後の1マイル」に関係する退職管理をきめ細かに実施することの重要性が明らかになりました。

わが国の今後の人的資源管理のあり方や従業員のリテンションに関心をお持ちの方は、是非以下をお読み下さい。なお、実証分析の統計数字などが読みにくいと思われる方は、「実証分析」と書かれている節を読み飛ばして下さい。

『なぜ、御社は若手が辞めるのか』 日経プレミアシリーズ 日経BP

『なぜ、御社は若手が辞めるのか』日経プレミアシリーズ 日経BP

『なぜ、御社は若手が辞めるのか』日経プレミアシリーズ 日経BP

上司との関係が良くなかったからなのか、仕事内容が合っていなかったためなのか、社員が辞める本音はなかなか聞き取ることはできません。多くの社員が円満に辞めたいと思い、本音については口を閉ざし、当たり障りのない理由しかもらさないからです。

一方、深刻な人材不足が続き、社員の採用が難しい中、次から次に社員が辞めていくことは会社経営にとってダブルパンチとなります。そのため、社員に少しでも長くとどまってもらいたいと考えている会社が大半ではないでしょうか。

近年、多くの会社は長時間労働の抑制等働き方改革によって社員の働きやすさを追求しています。しかし、本格的な転職社会になり、誰にとっても転職が一般的になってきた現代、社員の定着(リテンション)がうまくいっている会社はそうそう多くありません。

そこには、社員が働き続けるために会社に求める施策と会社が社員を辞めさせないため力を入れている施策の微妙なずれがあるからです。

本書は、多くの働く人からその本音を聞き取ることで、定着率を高めるために会社や上司に何が求められるのかを探りました。その中で、実際辞めた人と悩みつつも辞めないで踏みとどまった人とでは何が違っていたのか、そこに何が働いていたのかを分析しました。

また、定着率の向上に成功している企業にはその秘訣を聞き取りました。このように本書はこれまでの単なる転職本とは違い、残って欲しい企業の視点も取り入れて企業と社員とがwin-winの関係になるために必要な条件や考え方にふれています。

具体的には、社員が入社後に感じるギャップを減らすにはどうすればよいか、コミュニケーションを活性化するにはどうすれば良いか、退職願を出されたときにどうすればよいかなど、ポイントごとに必要な施策を考えていきます。

若手の本音がわからず悩んでいる管理職の方々、定着率悪化に歯止めがかからない会社の人事や経営者の皆様、さらには転職を考えている方、逆に今は転職を考えていない方など、多くの方々に読んでもらいたいと思います。

『連鎖退職』日経プレミアシリーズ 日経BP

人材不足が深刻化する中、ある一人の社員の退職をきっかけに、社員が次々に退職していく「連鎖退職」が様々な組織でみられるようになってきました。採用難に連鎖退職が重なることは組織にさらなる大きな打撃を与えます。最悪、組織の存続さえ危ぶまれる事態にも発展しかねません。

連鎖退職はどんなきっかけで起きるのか?、どんな業種や組織、どんな人に起こりやすいのか?、上司や人事など周囲の人はどう対処したらよいのか? こうした点を、実際連鎖退職状況に陥った組織の人事や社員の方々への聞き取りにより明らかにします。

社員の退職に悩まれている管理職や人事の方々、同僚が次々に退職する中、ご自分のキャリアを考えている社員の方々など、多くの人々にお読み頂ければと思います。

リテンション・マネジメントに関する論文

「人手不足に対応する事後の人的資源管理」『日本労働研究雑誌』第673号, pp.17-25.

わが国では、少子高齢化などによる人手不足が深刻化しています。この問題が端的に表れているのは採用難であり、これは新卒の正規従業員の採用だけでなく、学生アルバイトや主婦のパートの採用にも及んでいます。

しかし、若い労働者の減少は構造的な問題であり、他社との競争などもあって、多くの組織で社員の採用を増やすことは困難です。さらに、人手不足は、採用が難しいことを意味するだけでなく、既存の社員が転職することによっても促進されます。現代は転職が増加し、高い業績を挙げる人材がいつでも他社に流出する可能性がある時代でもあるのです。

そこで、組織が人手不足を改善していくには採用だけでなく、社員の定着(リテンション)が重要になります。本論文では、人手不足に対応するために組織の人的資源管理において採用とともに重要な、現在在籍している社員、特に高業績を上げている社員にいかに組織にとどまってもらうかという定着(リテンション)の問題について考えていきます。

今後の人的資源管理のあり方や社員のリテンションに関心をお持ちの方は、是非以下をお読み下さい。

The relationship between employees’ perceptions of human resource management and their retention: from the viewpoint of attitudes toward job-specialties. International Journal of Human Resource Management, 24(4), 747-767<査読済み>

邦題「組織従業員の人的資源管理の知覚とリテンションとの関係-専門性意識の観点から」

顕著な人材不足も背景に、現代は優秀な人材の獲得競争の時代となっています。雇用流動化の進展による転職の増加もそれを後押しし、有能な高業績を挙げる人材、将来のコア人材の争奪戦といった状況も展開されています。本論文では、以下の3つの点を検討しました。

第1は、従業員が所属組織の人的資源管理をどのように知覚しているかと彼らの組織に長くいたいという意思(リテンション)の関係です。

第2は、従業員の自分の持つ専門性に対する意識とリテンションとの関係の分析です。

第3は、人的資源管理の知覚とリテンションの関係に専門性意識がどのような影響を及ぼすかということの検討です。

正社員を対象とした質問票調査を分析した結果、第1については、人的資源管理の知覚全体および公正な評価が行われていること雇用を保障していることがリテンションを促進していました。

第2については、転職など組織間をまたがったキャリア発達に対する自信(組織間キャリア効力)はリテンションにマイナスに影響していましたが、自分のもつ専門性へのコミットメントの影響はみられませんでした。

第3については、組織間キャリア効力は人的資源管理の知覚とリテンションの関係に影響していませんでしたが、専門性へのコミットメントの影響は両者の間のマイナスの関係を促進していました。

人的資源管理や従業員のリテンションに関心をお持ちの方は、是非以下をお読み下さい。

The relationship between employee benefit management and employee retention. International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3550-3564<査読済み>

邦題「組織の福利厚生管理と従業員のリテンションとの関係」

構造的な少子高齢化による人材不足が深刻化しています。言い換えると、現代は優秀な人材の獲得競争の時代となっています。雇用流動化の進展による転職の増加もそれを後押しし、有能な高業績を挙げる人材、将来のコア人材の争奪戦といった状況も展開されています。そこで本論文では、組織が優秀な従業員にできるだけ長く組織にとどまってもらうための人的資源管理を意味するリテンション・マネジメントとしてどのようなものが有効であるかを分析しました。そして、古くから、リテンション・マネジメントとして使われてきた福利厚生管理と従業員のリテンション(定着)との関係を検討しました。その際、組織が従業員の家族に対する責任に配慮する方針(ファミリー・フレンドリー施策の重視)は、実際の福利厚生に関する施策の導入と本人の職務満足の向上を経て、従業員のリテンション(定着)を促進するという関係を仮定して分析しました。

正社員に対する質問票調査の結果から、この関係は全体として成立しました。さらに、男性サンプルでも女性サンプルと同様に以上の関係は成立しました。

ワークライフバランスや従業員の定着促進の問題にご関心がある方は、是非以下をお読み下さい。

「組織のキャリア開発の観点からみたリテンション・マネジメントの国際比較」『青山経営論集』第44巻第3号, pp.133-152

社員の定着(リテンション)を促進するための人的資源管理を意味するリテンション・マネジメントには、国による違いはあるのでしょうか。バブル経済の崩壊以降、多くの企業がリストラを実施するようになり、わが国では終身雇用の慣習が一部崩れてきました。

そこで、働く人は自分のキャリアを組織に頼らず、自律的に展開する必要性が高まってきました。他方、組織には、キャリアデザイン研修や人材公募制度などに代表されるような、社員が自分のキャリアを発達させていくことを側面から援助するというキャリア自律重視のキャリア開発を行うことが求められるようになってきました。

本論文では、このキャリア自律重視のキャリア開発をリテンション・マネジメントの施策として取り上げました。そして、キャリア開発とリテンションとの間に、社員のキャリア発達と組織間をまたがったキャリア発達に対する自信(組織間キャリア効力)という二つのプロセスを設定し、そのモデルが、わが国と異なる文化圏の国々でも成立するかどうかを、日米豪3カ国の働く人を対象に国際比較調査を実施しました。

その結果、自律性重視のキャリア開発は、社員のキャリア発達を促すことを通じてリテンションを促進しました。しかし、それと同時に、組織間キャリア効力を高めることを通じてリテンションにマイナスに働きました。

つまり、自律性重視のキャリア開発は諸刃の剣であることが示されたといえます。実際に退職に結びつくかどうかは、キャリア発達による促進効果と組織間キャリア効力による抑制効果のどちらがまさっているかによることになります。そして、この関係は、日本、アメリカ、オーストラリアに共通にみられ、リテンションにおよぼすキャリア自律重視のキャリア開発の効果は文化圏の違いを超えて高いことが示されました。

優秀な人材の定着に課題を抱えている企業の人事部や経営者の方々など、広くリテンションの問題に関心がある方々は、以下を是非お読み下さい。なお、統計数値などが読みにくいと思われる方は、それらを飛ばして、1、2、4の部分を中心にお読み下さい。

「戦略的人的資源管理における従業員のリテンション・マネジメント」『青山経営論集』第42巻, 第1号, pp.139-155

近年、組織の人的資源管理は、他社との差別戦略や特定の市場に集中するという集中化戦略など組織全体の戦略と密接に関係することが重視されるようになってきました。具体的には、そうした戦略の実行のために社員を重点的に活用すること、つまり経営戦略に対応した人的資源管理が高い業績につながるという点を強調する戦略的人的資源管理という観点です。

本論文では、この観点からみて、社員の定着(リテンション)を促進するための人的資源管理を意味するリテンション・マネジメントはどうあるべきかを考察しました。先行研究の検討の結果、戦略的人的資源管理論の3つのアプローチのなかで、ある特定の人的資源管理(群)と組織業績との関係がどのような組織でも普遍的であるというベストプラクティス・アプローチによるリテンションの研究が最も多く、また有用な結果を見出していることがわかりました。

具体的には、雇用の保障や社員としての資質を十分考慮した選抜的採用など社員の組織や仕事に対するコミットメントを高めるような人的資源管理施策が、リテンションを促進して高い組織業績につながるのではないかということが明らかになってきました。

今後の人的資源管理のあり方や社員のリテンションの問題に関心をお持ちの方は、是非以下をお読み下さい。

「組織従業員のHRM認知とリテンションとの関係」『産業・組織心理学研究』第20巻第2号, pp.27-39<査読済み>

社員の仕事や組織へのコミットメントを高めるような組織の人的資源管理が、リテンションを促進するというモデルが広く欧米の企業で成立するということがわかりました。そこで、わが国でもそのモデルが成立するかどうかを検証するために、社員の評価・昇進の適切な実施、積極的な教育訓練および雇用の保障を実施しているかどうかということと社員のリテンションとの関係をアンケート調査によって分析しました。

結果として、コミットメントを向上させる人的資源管理のリテンションへの効果はほぼ立証されました。その中で、雇用保障の効果が最も高かったことから、社員のリストラの実施はリテンションにマイナスであることが明らかにされました。

また、評価・昇進の適切性の効果もみられ、評価をいかに公平に実施するかが重要であることが見出されました。さらに、人的資源管理は社員のキャリア発達、特に昇進の可能性を高めることでよりリテンションを促進することが明らかにされました。

加えて、以上の関係は社員の職務業績の高低に関わらずみられ、高業績者だけに限定したリテンション・マネジメントを実施することは困難であることがわかりました。

人材のリテンションの問題に関心をお持ちの方は、是非以下をご参照下さい。なお、統計数値などが読みにくいと思われる方は、それらを飛ばして、研究の目的と結果の考察の部分を中心にお読み下さい。

リテンション・マネジメントに関するその他論稿

「人材定着のためのマネジメント 第2回 人材定着(リテンション)の実態とそのためのマネジメント」『interview maker MAGAZINE』((株)スタジアム)

「“優秀人材のリテンション(定着)に欠かせないコミュニケーションの強化”」『KAKEHASHI SKY NEWS』vol.206((株)カケハシ スカイソリューションズ)

リテンション・マネジメントに関する取材・インタビュー

「「リテンションマネジメント」とは? 生産年齢人口減少時代の人的資本経営|青山学院大学・山本寛教授インタビュー」(人的資本経営時代の人材定着のヒント #1)『SmartHR Mag.』((株)SmartHR)

「若手人材の退職メカニズムとリテンションマネジメント|青山学院大学・山本寛教授インタビュー」(人的資本経営時代の人材定着のヒント #2)『SmartHR Mag.』((株)SmartHR)

「リテンションマネジメントのカギを握る「コミュニケーションの活性化」|青山学院大学・山本寛教授インタビュー」(人的資本経営時代の人材定着のヒント #3)『SmartHR Mag.』((株)SmartHR)

「【各社事例あり】実例から考察する「リテンションマネジメント」施策|青山学院大学・山本寛教授インタビュー」(人的資本経営時代の人材定着のヒント #4)『SmartHR Mag.』((株)SmartHR)

「経営の未来を考える〜ビジネスパーソンが注目すべき「人材定着・リテンションマネジメント」とは〜」『THANKS GIFTコラム』((株)Take Acton主催)

「青山学院の山本教授に聞く、今後の人材定着とエンゲージメントの在り方【前編】」

「青山学院の山本教授に聞く、社員に選ばれる今後のエンゲージメント経営とは?【後編】」

「企業を倒産へと追い込む可能性をはらむ“連鎖退職”。その構造と予防策・対応策とは?」『HR proスペシャルインタビュー』(ProFuture(株)主催)

「メンター導入、面談充実…間違いだらけの引き留め策」『日経ビジネス(特集 できる若手がなぜ辞めた 本当に効く人材定着の知恵)』(日経BP)

「優秀な若手をひきつける『リテンション・マネジメント』人が辞めない組織をつくりあげる極意とは」「Interview キーパーソンが語る”人と組織”」『日本の人事部』((株)HRビジョン)

「(リストラの「けじめ」-疲弊した人と組織を、いかに再生に導くか)優秀な人材をいかにリテンションするか」『Works』取材(リクルートワークス研究所)

リテンション・マネジメントに関する講演

「(基調講演)「働きがい」向上と人材定着~リテンション・マネジメント~」『さあ はじめよう! 今、経営者が注目する~働き方改革企業経営者勉強会第2回』(広島県主催)

「エンゲージメントとリテンションの視点から考える、これからの福利厚生のあり方」『人事実践セミナー』(日本CHO協会主催)

「コロナ禍の今、管理職に必要な変化とは?~部下の働きがい、リテンション(定着)を向上させるために管理職がすべきこと~」『人事の本音ラボ』((株)カケハシスカイソリューションズ主催)

「若手社員が辞めない組織とは。ニューノーマル時代における「エンゲージメント」と「リテンション」の重要性を知る」『HR SUMMIT2021 ONLINE』(ProFuture(株)主催)

「若手社員の離職・モチベーション低下が起きる組織的構造」『健康いきいき職場づくりフォーラム/健康経営&メンタルヘルス研究会』(日本生産性本部・関西生産性本部共催)

リテンション・マネジメントまとめ

組織にとっても社員にとってもリテンションが重要であることがわかってきました。しかし、同時に高業績者の完全なリテンションが不可能である以上、彼らが退職しても、経営が過度な打撃を被らないような組織をつくる必要があります。

一例として、アメリカの航空業界では、企業間の競争により勝者と敗者が出現することを前提として、業界全体で社員同士をチーム単位で貸し出すという取り組みを実施しています。このように、企業グループ、同一業界、同一地域内というようにリテンションの範囲を拡大することなどが考えられます。

![昇進の研究[増補改訂版]](https://yamamoto-lab.jp/wp-content/themes/yamamoto-lab-rwd/images/book/syoushin.png)

![転職とキャリアの研究[改訂版]](https://yamamoto-lab.jp/wp-content/themes/yamamoto-lab-rwd/images/book/tensyokutocareer.png)